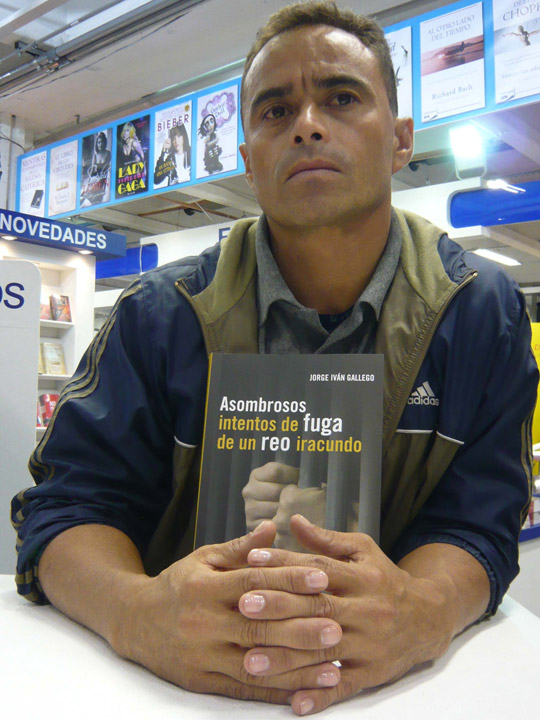

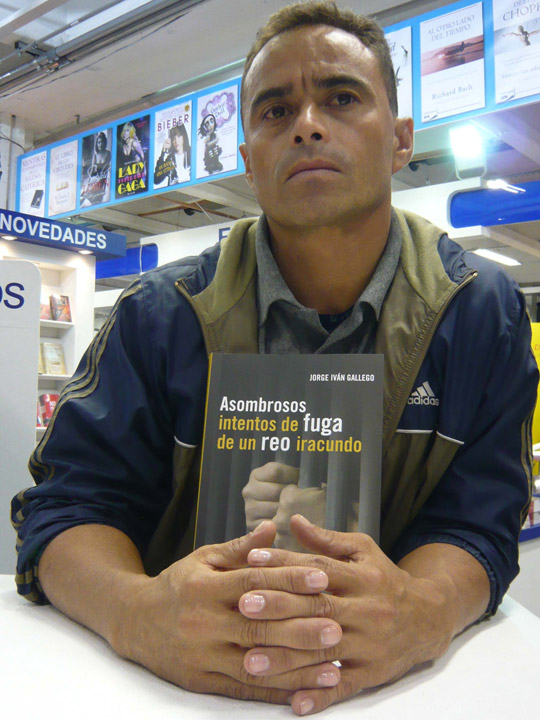

Primer capítulo (tomado de Asombrosos intentos de fuga de un reo iracundo. Random House Mondadori).

EL VUELO DEL HALCÓN

Cárcel de Villavicencio

Leí en una revista, creo que la de National Geographic, un artículo que me dio vueltas en la cabeza durante varios días. Trataba de los halcones que son, para mí, aves maravillosas. El artículo comentaba que el halcón peregrino es un ave de tamaño mediano con una anatomía increíblemente adaptada al vuelo en espacios abiertos y a los poderosos picados que realiza para atrapar a sus presas. La cabeza es pequeña y redondeada, dando en general un aspecto compacto, fuerte y totalmente aerodinámico. Su sentido de la vista es agudísimo. Sus principales armas son sus grandes y devastadoras garras, situadas al final de unos poderosos y musculosos dedos. Su técnica de caza está basada en la sorpresa. Una vez localizada su presa la rapaz se lanza en un vuelo en picada que alcanza velocidades que sobrepasan ¡los 300 kilómetros por hora!

¿Y cuántos no han querido alguna vez elevarse por los aires como un pájaro? Sin embargo los presos sienten eso de una forma distinta, esa imagen de lo maravilloso que sería volar logra acercarlo a uno a un estado demencial. Levantar los brazos y elevarse sobre esos muros para llegar tan lejos como el viento o las ganas lo permitan. Cuando leí acerca del halcón peregrino, pequeño en tamaño pero ambicioso y colosal, pensé en lo que debería sentir un ave de ese tipo cuando cortaba el cielo con su vuelo. Traté de ponerme en sus alas. Con seguridad vería a todos los hombres y a toda la especie humana, tan miserable y limitada con todos sus autos, edificios y carreteras, pero atrapados e incapaces de rozar la grandeza. Sin embargo, esa ave era un ser majestuoso, libre de las fronteras de los idiomas, la piel o las creencias. Un ser superior en todo sentido que observa a las personas como son: tan mediocres, temibles y crueles. La suya debía ser una emoción absoluta e incomparable. El amanecer de los dioses en un pequeño animal de cuarenta o cincuenta centímetros de largo. Absolutamente inspirador para mí.

El tiempo nunca viaja solo, por lo general comparte asiento con otro pasajero que son las malas noticias. Son como siameses del desastre: confabulados para que todo salga siempre un poco peor que antes.

Ese día en especial yo estaba muy perturbado. Mi cabeza iba de un lado a otro y divagaba sobre los viejos tiempos de libertad, recorriendo los mil y un caminos que viví antes de que mis pasos se encaminaran hacia los barrotes de mi jaula.

Acostumbraba idear juegos mentales. Cerraba mis ojos con toda la fuerza de este mundo y el otro. Al principio se mantenía la forma de la última imagen que veía: los barrotes de la celda, los ladrillos, el techo, los libros o la letrina de mala muerte en la que se acumulaban los recuerdos de la noche anterior. Así, poco a poco, las formas se iban diluyendo como deshaciendo la realidad. Luego veía centenares de puntos, unos más oscuros que otros como la pantalla de un televisor averiado. Una imagen confusa: la de mi propia alma.

Y llegaba la oscuridad, tan profunda como un sueño eterno, como si una mancha del más absoluto vacío se extendiera por toda mi cabeza y llegara a los lugares más recónditos de mi cerebro. Después el dolor por apretar tan fuerte mis parpados iba cediendo ante una extraña sensación de bienestar, de sueño ligero, de relajación. De repente todo comenzaba a volverse más claro. La eterna oscuridad se convertía, lenta y placenteramente, en un atisbo de luz, en algo que trataba de nacer y de expandirse dentro de mi cabeza como un niño juguetón que se asoma para luego esconderse y que una vez decidido deja conocer el esplendor de su sonrisa y nunca lo vuelves a olvidar. De esta forma todo dentro de mí se llenaba de una luz inexplicable, primero dorada y después blanca. En ese momento podía viajar al tiempo que deseara, salir de esas cuatro paredes y retornar al espacio de las viejas glorias pasadas y sepultadas en el baúl de la memoria: mi permanencia en el cuerpo elite, los combates, la libertad.

En esas estaba cuando un golpe sonoro y agudo me trajo de nuevo al tiempo de la verdad. Se trataba de un guardia.

—¡Gallego! ¡Gallego!... No se haga el marica que le estoy hablando.

Abrí los ojos, siempre me tardaba unos segundos antes de estar completamente consciente.

—¿Qué le pasa, Gallego? Llevo mucho llamándolo. ¿Está metiendo marihuana? Si le descubro algo ya sabe cómo le va.

—Tranquilo, hombre —le contesté—. Sólo estaba dormido.

—Mejor para usted.

—¿Y a qué debo el honor de esta visita? ¿Acaso me está extrañando o qué?

—Tan chistoso el Gallego. Espero que le rinda el humor para seguir haciendo chistecitos cuando ya lleve varios años por aquí metido.

Pertuz era el apellido de ese guardia. No era un hombre bueno, pero tampoco era un tipo malo. No era ni muy alto ni muy bajo. Ni muy flaco ni muy gordo. Tampoco era muy blanco ni muy negro. Era… completamente normal. Al punto que podía pasar casi desapercibido. Una de esas personas tan mediocres que ni ponían ni quitaban. Si la muerte se lo llevaba muy pocos lo iban a extrañar y esos lo olvidarían rápidamente. Pertuz estaba condenado a existir, pero no era capaz de vivir. Es curioso, pero no logro recordar el color de sus ojos. Ahora que lo pienso bien, no tenía ojos. Lo que tenía era una especie de cavidad ausente de vida, una profundidad inagotable de lejanías. Seguramente jamás quiso ser lo que era y por eso terminó siendo lo que era.

—¡A levantarse, Gallego! ¿Qué fue? ¿Se le olvidó que hoy es día de visitas? ¡Andando! Lo están esperando el patio.

De un salto me puse de pie. Sólo deseaba que fuera una persona: Cony. Como llevaba varias semanas sin poder visitarme ese día de visitas preferí matar la esperanza y no bajar al patio.

—¿Es mi esposa? —le pregunté con una emoción que se salía de la celda.

—Eso yo no lo sé, a mí sólo me dijeron que viniera y le avisara. Pero no se emocione tanto, Gallego, que por estar dormido o haciendo lo que fuera que estaba haciendo, ya se le ha pasado un buen tiempo de visita.

Casi grité:

—¡Vamos!

Ver a Cony después de tantos días significaba para mí lo mismo que un soplo de vida para el moribundo cuerpo de un hombre.

—¿Ahora sí está despierto, don Gallego?

—¡Hombre, Pertuz! No se ponga pesado, que yo con usted nunca he tenido problemas. Si es mi mujer la quiero ver. Usted no sabe lo que es tener esposa, ¿verdad?

Por su mirada me di cuenta de que había interpretado mi pregunta como era. Pero también entendí que, de esa forma, el único que saldría perdiendo sería yo. Tocaba arreglarla rápido antes de que la cosa se pusiera difícil entre nosotros y sin manera de volver atrás.

—¿Qué me quiere decir, Gallego? —me preguntó y se le notaba que se había molestado.

Bajé la cabeza porque la cárcel también te enseña cuándo hay que hacerlo y cuándo levantar la frente más allá de todos. Le hablé como a la guardia le gusta que los internos hablemos, como si nuestra voz no pesara. No es asunto de miedo o cobardía, es cosa de inteligencia.

—Pertuz, no se haga películas de terror. Lo que pasa es que un man como usted no sabe lo que es tener esposa mientras uno está preso. Uno no sabe si a la mujer se la están comiendo mientras uno está acá metido. ¿O sí? ¿A usted le ha pasado?

—¿Qué le sucede, Gallego? ¡Respete! El único hombre que se come a mi mujer soy yo.

—Por eso le digo, hermano, que usted no sabe lo que es tener esposa y estar aquí jodido, ¿verdad?

Por su gesto noté que ya estaba en otra tónica pero no podía darme el lujo de tentar al Diablo de nuevo, porque el día menos pensado me iba a sonreír y la sonrisa del Diablo sabe a muerto.

—Bueno, Gallego, camine que se le agota el tiempo.

Salimos de la celda y caminamos por los pasillos impregnados de sudor y de olor a mierda. Durante ese año las condiciones de hacinamiento, en la cárcel de Villavicencio y en muchas otras del país, fueron de las más duras que se han vivido. Los presos nos convertimos en una especie nueva, una nueva modalidad de semovientes: “ganado humano”.

Los corredores de una prisión son extensiones limitadas, a lo largo y a lo ancho, por un laberinto repetido de formas rectangulares. Piso por piso, todos los pasillos tienen la misma forma y lo único que varía son los crímenes, las condenas y los motivos. Basta imaginarse una serie de “eles”, unas sobre otras, dentro de una arquitectura libre de toda creatividad. No existe profundidad de campo para la vista, da lo mismo tener o no tener ojos.

Según el área de estos lugares, un pasillo puede medir unos ochenta metros de largo y unos dos metros de ancho, poco más o menos. En cada celda puede haber entre dos y cuatro hombres. En ese momento habían aprobado la jodida ley 40 que ampliaba las condenas a sesenta años y yo me preguntaba: ¿Quién puede soportar sesenta años en este infierno? ¿Acaso no sería más humano, más digno y menos hipócrita, una ejecución?

Los reclusos de la cárcel de Villavicencio podíamos sumar un total de mil presos, incluidas cincuenta y seis mujeres. De estos sólo seiscientos podían trabajar en actividades que les evitaban caer en el profundo abismo de la locura como carpintería, artesanía, reparaciones locativas y en granjas y talleres de ornamentación y mecánica. Los demás se dedicaban a fumar, drogarse y buscar peleas. Mataban o se hacían matar y algunos trataban de pasar desapercibidos. Mientras tanto yo volaba.

Pero la realidad era que esa cárcel presentaba un sobrecupo de cien internos lo cual originaba enfermedades y riñas, para no hablar de una terrible incomodidad. Las casas y las mesas, en las cárceles de todo el país, comenzaban a perder el control de los patios dado que trasladaban permanentemente reclusos de un lugar a otro. En nuestro caso los nuevos presos, como los reclusos del Barne, venían con sus propios códigos, su propia organización y su propia forma de hacer justicia. Esos del Barne eran los más temidos, gente dura, mala, de dientes afilados y puñal en mano; no tenían conciencia ni miedo, no hacían preguntas y nunca dudaban. No había forma de hacerlos retroceder pues siempre iban para adelante con la seguridad de que el reinado del terror estaba en sus manos.

¿Cómo se detiene algo así? Pues sólo hay una forma: “volverse como uno de ellos”. Con el tiempo yo también cursaría la “escuela de lo peor”; entraría en las filas de la supervivencia del más fuerte, comería entre hienas, vencería entre fieras, haría parte de los salvajes corredores del Barne y me graduaría con los respectivos honores. Sin embargo, por ahora, sólo quería saber qué vestido tendría puesto Cony, el rojo que me gustaba tanto o el azul con ese escote que le hacía ver las tetas tan grandes.

Pertuz me llevó hasta el patio. Aunque estaba por terminar la visita el lugar se encontraba lleno de padres que visitaban a sus hijos, hijos a sus padres y hermanos a sus hermanos. Las fronteras de la distancia unidas por un par de horas. La imagen, extrañamente, resultaba llena de luz. Cada uno de nosotros nos sumergíamos en la plenitud de un espacio que era nuestro. Un momento de cercanía que nos permitía volver en sí. Durante ciento veinte minutos éramos dueños de algo que ni el Estado, ni la guardia, ni los barrotes nos podían quitar: una vida.

—Aproveche lo que le queda, Gallego, y para la siguiente vez ¡no pierda el tiempo soñando maricadas y baje temprano al patio! —me dijo Pertuz mientras me quitaba las esposas y abría la reja.

En cuanto salí traté de ubicar a Cony. Mis ojos se deslizaron entre las formas y las miradas de mujeres que se despedían de sus esposos presos en un abrazo eterno y de hijos que aún no entendían la razón por la que el papá se quedaba en ese lugar tan horrible y no se iba con ellos, porque no importa cuánto se los expliques, no tienen por qué saber de vidas a medias, de almas mutiladas. Vi miradas que en silencio se despedían para siempre, adioses no dichos y sonrisas hipócritas. Supe ver a las madres que volverían: mujeres hechas del sólido e incorruptible material del amor, capaces de entregar su corazón, si con eso pudieran cambiar de lugar con sus hijos; fuertes como un roble harían lo que fuera por cargar con las condenas de sus críos, llegarían al borde mismo del abismo y seguirían sin temor. Cuando el amor es puro y sincero jamás falla. Yo nunca tendré un consuelo así. Mi madre murió de cáncer en mis brazos. Cerré sus ojos y la vi partir al viaje de los afortunados. Lloré más allá de la imaginación y aún lloro, aunque ya no hay lágrimas.

Una suave voz me habló muy cerca:

—¿Jorge Iván?

Tuve miedo de voltear, me asustaba la idea de que, al verla, su imagen se desvaneciera como en un sueño.

—¿Jorge Iván? —me repitió con más fuerza. Eran su voz y su olor. Giré para verla.

—¡Cony! —grité y la abracé.

Besé todo su rostro. Recordando el sabor de cada pequeño detalle de lo que era la vida a su lado. Ella sonreía con esa dulzura que tiene el viento cuando te acaricia. Curiosamente resultó que no llevaba puestos ni el vestido azul ni el rojo y me sentí aliviado. Vestía jeans y una discreta camiseta rosada, nada fuera de lo común. Estaba muy juvenil y resultaba refrescante verla así. Luego nos sentamos en uno de los incómodos asientos del patio, hechos de cemento.

Cony me contó acerca de mis hijos. De Laura Daniela me dijo que estaba bella, que se parecía mucho a ella, que sus ojos brillaban y que sus manitas eran tan suaves como una rosa. Me contó también de Iván Andrés, que todas las noches, aunque todavía estaba muy pequeño, ella le contaba historias mías, de las aventuras que había vivido en la Policía y que él parecía entender porque la escuchaba sin molestar. Luego de las buenas noticias y de los largos besos, noté que algo pasaba. Cony no me quería decir pero al final logré persuadirla y sacarle todo.

—Jorge, yo no te quería decir nada para no preocuparte más. Ya tienes bastante con estar aquí pagando por algo que no hiciste y yo sin un peso para pagarte un abogado que valga la pena.

—Mi amor, sea lo que sea, dímelo.

—Jorge, no tenemos un peso. No me queda plata ni para la comida de los niños.

—¿Y tu mamá? ¿Acaso no siguen viviendo en la casa de tu mamá?

—Sí, pero las cosas no andan bien con mi familia. ¡Ay, Jorge!, tú sabes cómo es esto. Yo no puedo trabajar por los niños y mi mamá no se va a quedar cuidándolos todo el tiempo. Si yo no trabajo, no gano, y sin plata no puedo ayudar ni con los servicios. Tú sabes lo que consumen y gastan dos niños. Y tú me haces mucha falta, me paso el día llorando. Trato de que los niños no me vean, pero no aguanto más.

Los ojos de Cony se llenaron de lágrimas. Yo traté de hacerme el fuerte, el macho, el preso, pero no aguanté y lloré con ella. Yo sabía que las cosas en la casa de Cony se iban a poner duras tarde o temprano. Como dicen por ahí: “El muerto y el arrimado, a los tres días huelen a pescado”. No sabía qué hacer, ella merecía algo mejor, pero yo no podía dárselo. Esos malditos muros me lo impedían.

—Cony, si yo pudiera echaría abajo estas paredes de mierda y me iría contigo y con los niños —le dije mientras le besaba las manos.

—Yo lo sé, Jorge. Pero lo único cierto es que tú no puedes salir y yo no me puedo quedar.

Sus palabras calaron hondo, hasta lo más profundo del dolor. Me soltó las manos y me besó en la frente como diciendo adiós, como tragando un veneno. Su mirada se alejó de mí y algo se apagó dentro de ella. En ese momento sentí que la perdía, que el aliento se me iba. Sin ella no había nada, sin el dulce de su boca yo estaba solo. Ajeno a la sinfonía de su voz no quedaba más que el eco de la desesperanza. Aunque lo había visto tantas veces en otros jamás pensé que me tocaría a mí. Conocía los síntomas perfectamente: “Una mujer que lo es todo para ti, y para quien tú fuiste el sentido de la vida, aparece un día en el horario de las visitas. Te dice cosas al oído y te cuenta cómo va todo. Al final trata de arrepentirse del sentido real de estar ahí, de atreverse a cruzar la ciudad para llegar a una zona horrible y riesgosa. Entrar a ese sitio de almas perdidas para dejarse manosear, asquerosamente, por la guardia y que la miren como a una puta, además de tolerar piropos sucios y palabras que no le enseñaron en casa. Luego te abraza, cobra valor, y te suelta la verdad: ya no puede más, el corazón está perdiendo la batalla. Y uno comprende porque no es idiota: te están abriendo, te están diciendo adiós”.

Cony se levantó y sin darme la cara me dijo:

—Te amo, Jorge. Eres la razón de mi vida. Espero que algún día tengas el corazón para perdonarme.

Ella se fue y yo quedé a punto de romperme en pedazos. En ese momento algo dentro de mí sacó las garras, el león durmiente despertó dispuesto a todo y un rugido seco me arrancó de la silla. Si había peleado con la muerte, dándome bala con asesinos, narcos y sicarios, ¿acaso no tendría el coraje de luchar por amor? ¿De sudar hasta la última gota de valor por ella? ¿No desafiaría al mismo diablo con tal de estar a su lado? ¿No quemaría al mundo entero para no perderla? Haría eso y mucho más.

Cony ya había cruzado la reja y se alejaba. El silbato de la guardia sonó avisando que el horario de las visitas había terminado. Yo corrí hasta la reja y me puse a gritar como loco:

—¡Cony! ¡Cony! ¡Cony!

El guardia de turno en la reja se me acercó.

—¿Qué hace, Gallego? Ya se acabaron las visitas.

Nada me importaba, yo no me detenía. No dejaba salir a nadie.

—¡Cony! ¡Mi amor! ¡Cony!

—Gallego, se quita de la reja o lo quito a las malas.

—Usted qué me va a quitar ni qué nada, hijueputa. Yo lo único que quiero es hablar con mi mujer.

Todos seguían amontonándose. El guardia sacó el bolillo y golpeó con fuerza la reja. Yo no paraba de gritar. Algunos internos gritaban:

—¡Déjenlo que hable con su mujer! ¡No sean malparidos!

El guardia seguía pegándole a los barrotes.

—Gallego, deja el escándalo y se aleja o le reviento las manos.

Yo sólo tenía por respuesta el nombre de mi esposa.

—¡Cony!

—Se lo advertí, Gallego.

El guardia levantó el bolillo. Yo cerré los ojos y grité con más fuerza. En esas escuché la voz, que por un momento creí perdida para siempre.

—¡Jorge!

Entre las rejas me abrazó y me protegió para evitar que me pegaran. El guardia sabía que no podía hacerme daño en esas circunstancias. Todo el mundo estaba alborotado. Fácilmente, en un ambiente como ese, cualquier cosa podía estallar un motín de los presos y nadie, menos la guardia, deseaba echarse ese problema encima.

—Bueno, Gallego, le doy un minuto para que se despida, pero no le abro la reja.

Cony y yo nos alejamos del guardia. Yo la besaba entre los barrotes.

—¿Qué pasa, Jorge?

—Cony, no importa lo que pase, lo que me demore o lo que tenga que hacer. Voy a volver contigo y con los niños.

—Pero Jorge, te van a dar treinta y cinco años.

—No pienso esperar tanto tiempo. Así tenga que hacerme matar, voy a demostrarle al mundo entero que soy inocente.

—Pero, Jorge…

—Los dos sabemos que en este país de mierda hay gran cantidad de inocentes que pasan su vida metidos en estas cárceles. Pues yo voy a obligar a este país a que me escuche y si no lo puedo lograr, entonces me vuelo.

—¿Estás loco? Te pueden matar.

—Prefiero eso a seguir aquí.

El guardia me gritó:

—¡Gallego, se le acabó el recreo!

Besé a Cony por última vez.

—Lo único que te pido es tiempo. Sólo eso, un poco de tiempo.

El guardia se acercó a nosotros.

—Gallego, no me la ponga y no se la ponga tan difícil. Ya le di su minuto. No me obligue a hacer sonar el silbato de emergencia. Usted sabe que, si lo hago, se la van a enterrar hasta el fondo. Mire que ya le perdoné el hijueputazo que me echó hace un rato.

Cony me besó con tanta fuerza que el labio me sangró. Después me soltó las manos y se alejó de la reja.

—No lo sé Jorge, no lo sé. Haz lo que tengas que hacer y vuelve conmigo.

Cony salió y yo me dejé caer, me sentía débil pero no derrotado. Esa era una guerra que apenas estaba comenzando, pero si de algo yo sabía era de guerras y por esa me iba a poner las botas hasta el final.

Marzo asomó su nariz y las condiciones de las cárceles seguían empeorando. Costaba trabajo respirar. La fetidez de las celdas era comparable tan sólo con la de una fosa común, destapada bajo un sol de cuarenta y seis grados y cubierta de azufre y mierda de cerdo. No se podía distinguir a un hombre de otro, pues nos convertimos en una masa sudorosa, deforme y hambrienta. La guardia presentía que algo malo se avecinaba, por eso nos dejaba en paz. Las miradas cómplices compartían un secreto que corría por los corredores de la prisión y todos sabíamos que algo estaba por reventar. La letrina del mundo se estaba llenando y tarde o temprano se iba a derramar bajo nuestros pies.

La situación se hizo insoportable y los primeros brotes de rebelión se hicieron evidentes. El síntoma se extendió por todas las cárceles del país aunque nosotros fuimos los únicos capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. Lo primero, en el orden del caos, fue la desobediencia civil; no permitíamos que la guardia nos contara. Como retaliación disminuyeron las raciones de la comida y llovieron las amenazas, pero la voluntad de la masa prevaleció. Cuando los hombres y las tragedias se unen no existe poder que los domine. Luego evitamos que cerraran los pasillos y lo hicimos por la fuerza, que es la única forma de la razón que se comprende en ese lugar. Así conseguimos que nos escucharan. La guardia, tratando de contener lo que no podía ser detenido, suspendió, indefinidamente, el día de las visitas. Con eso terminó de cagarla por completo.

¿Qué cosas resultan sagradas para un hombre? ¿Su madre? ¿Su familia, su trabajo y él mismo? Para un convicto hay dos cosas: la primera es su palabra, pues si la rompe está jodido y la segunda es el día de las visitas, porque, durante ese corto lapso, creemos ser personas, recuperamos un nombre, un apellido, una procedencia, un amor, un sueño y una posibilidad y dejamos de ser las alimañas invisibles que se ocultan tras los muros. Cuando la guardia anunció que, gracias a nuestro comportamiento, habíamos perdido el único derecho que nos mantenía cuerdos, la cosa se puso fea. Una voz rodó por todo el lugar y como una amenaza callada se esparció de punta a punta en los corredores.

Salimos de la celda y caminamos por los pasillos impregnados de sudor y de olor a mierda. Durante ese año las condiciones de hacinamiento, en la cárcel de Villavicencio y en muchas otras del país, fueron de las más duras que se han vivido. Los presos nos convertimos en una especie nueva, una nueva modalidad de semovientes: “ganado humano”.

Los corredores de una prisión son extensiones limitadas, a lo largo y a lo ancho, por un laberinto repetido de formas rectangulares. Piso por piso, todos los pasillos tienen la misma forma y lo único que varía son los crímenes, las condenas y los motivos. Basta imaginarse una serie de “eles”, unas sobre otras, dentro de una arquitectura libre de toda creatividad. No existe profundidad de campo para la vista, da lo mismo tener o no tener ojos.

Según el área de estos lugares, un pasillo puede medir unos ochenta metros de largo y unos dos metros de ancho, poco más o menos. En cada celda puede haber entre dos y cuatro hombres. En ese momento habían aprobado la jodida ley 40 que ampliaba las condenas a sesenta años y yo me preguntaba: ¿Quién puede soportar sesenta años en este infierno? ¿Acaso no sería más humano, más digno y menos hipócrita, una ejecución?

Los reclusos de la cárcel de Villavicencio podíamos sumar un total de mil presos, incluidas cincuenta y seis mujeres. De estos sólo seiscientos podían trabajar en actividades que les evitaban caer en el profundo abismo de la locura como carpintería, artesanía, reparaciones locativas y en granjas y talleres de ornamentación y mecánica. Los demás se dedicaban a fumar, drogarse y buscar peleas. Mataban o se hacían matar y algunos trataban de pasar desapercibidos. Mientras tanto yo volaba.

Pero la realidad era que esa cárcel presentaba un sobrecupo de cien internos lo cual originaba enfermedades y riñas, para no hablar de una terrible incomodidad. Las casas y las mesas, en las cárceles de todo el país, comenzaban a perder el control de los patios dado que trasladaban permanentemente reclusos de un lugar a otro. En nuestro caso los nuevos presos, como los reclusos del Barne, venían con sus propios códigos, su propia organización y su propia forma de hacer justicia. Esos del Barne eran los más temidos, gente dura, mala, de dientes afilados y puñal en mano; no tenían conciencia ni miedo, no hacían preguntas y nunca dudaban. No había forma de hacerlos retroceder pues siempre iban para adelante con la seguridad de que el reinado del terror estaba en sus manos.

¿Cómo se detiene algo así? Pues sólo hay una forma: “volverse como uno de ellos”. Con el tiempo yo también cursaría la “escuela de lo peor”; entraría en las filas de la supervivencia del más fuerte, comería entre hienas, vencería entre fieras, haría parte de los salvajes corredores del Barne y me graduaría con los respectivos honores. Sin embargo, por ahora, sólo quería saber qué vestido tendría puesto Cony, el rojo que me gustaba tanto o el azul con ese escote que le hacía ver las tetas tan grandes.

Pertuz me llevó hasta el patio. Aunque estaba por terminar la visita el lugar se encontraba lleno de padres que visitaban a sus hijos, hijos a sus padres y hermanos a sus hermanos. Las fronteras de la distancia unidas por un par de horas. La imagen, extrañamente, resultaba llena de luz. Cada uno de nosotros nos sumergíamos en la plenitud de un espacio que era nuestro. Un momento de cercanía que nos permitía volver en sí. Durante ciento veinte minutos éramos dueños de algo que ni el Estado, ni la guardia, ni los barrotes nos podían quitar: una vida.

—Aproveche lo que le queda, Gallego, y para la siguiente vez ¡no pierda el tiempo soñando maricadas y baje temprano al patio! —me dijo Pertuz mientras me quitaba las esposas y abría la reja.

En cuanto salí traté de ubicar a Cony. Mis ojos se deslizaron entre las formas y las miradas de mujeres que se despedían de sus esposos presos en un abrazo eterno y de hijos que aún no entendían la razón por la que el papá se quedaba en ese lugar tan horrible y no se iba con ellos, porque no importa cuánto se los expliques, no tienen por qué saber de vidas a medias, de almas mutiladas. Vi miradas que en silencio se despedían para siempre, adioses no dichos y sonrisas hipócritas. Supe ver a las madres que volverían: mujeres hechas del sólido e incorruptible material del amor, capaces de entregar su corazón, si con eso pudieran cambiar de lugar con sus hijos; fuertes como un roble harían lo que fuera por cargar con las condenas de sus críos, llegarían al borde mismo del abismo y seguirían sin temor. Cuando el amor es puro y sincero jamás falla. Yo nunca tendré un consuelo así. Mi madre murió de cáncer en mis brazos. Cerré sus ojos y la vi partir al viaje de los afortunados. Lloré más allá de la imaginación y aún lloro, aunque ya no hay lágrimas.

Una suave voz me habló muy cerca:

—¿Jorge Iván?

Tuve miedo de voltear, me asustaba la idea de que, al verla, su imagen se desvaneciera como en un sueño.

—¿Jorge Iván? —me repitió con más fuerza. Eran su voz y su olor. Giré para verla.

—¡Cony! —grité y la abracé.

Besé todo su rostro. Recordando el sabor de cada pequeño detalle de lo que era la vida a su lado. Ella sonreía con esa dulzura que tiene el viento cuando te acaricia. Curiosamente resultó que no llevaba puestos ni el vestido azul ni el rojo y me sentí aliviado. Vestía jeans y una discreta camiseta rosada, nada fuera de lo común. Estaba muy juvenil y resultaba refrescante verla así. Luego nos sentamos en uno de los incómodos asientos del patio, hechos de cemento.

Cony me contó acerca de mis hijos. De Laura Daniela me dijo que estaba bella, que se parecía mucho a ella, que sus ojos brillaban y que sus manitas eran tan suaves como una rosa. Me contó también de Iván Andrés, que todas las noches, aunque todavía estaba muy pequeño, ella le contaba historias mías, de las aventuras que había vivido en la Policía y que él parecía entender porque la escuchaba sin molestar. Luego de las buenas noticias y de los largos besos, noté que algo pasaba. Cony no me quería decir pero al final logré persuadirla y sacarle todo.

—Jorge, yo no te quería decir nada para no preocuparte más. Ya tienes bastante con estar aquí pagando por algo que no hiciste y yo sin un peso para pagarte un abogado que valga la pena.

—Mi amor, sea lo que sea, dímelo.

—Jorge, no tenemos un peso. No me queda plata ni para la comida de los niños.

—¿Y tu mamá? ¿Acaso no siguen viviendo en la casa de tu mamá?

—Sí, pero las cosas no andan bien con mi familia. ¡Ay, Jorge!, tú sabes cómo es esto. Yo no puedo trabajar por los niños y mi mamá no se va a quedar cuidándolos todo el tiempo. Si yo no trabajo, no gano, y sin plata no puedo ayudar ni con los servicios. Tú sabes lo que consumen y gastan dos niños. Y tú me haces mucha falta, me paso el día llorando. Trato de que los niños no me vean, pero no aguanto más.

Los ojos de Cony se llenaron de lágrimas. Yo traté de hacerme el fuerte, el macho, el preso, pero no aguanté y lloré con ella. Yo sabía que las cosas en la casa de Cony se iban a poner duras tarde o temprano. Como dicen por ahí: “El muerto y el arrimado, a los tres días huelen a pescado”. No sabía qué hacer, ella merecía algo mejor, pero yo no podía dárselo. Esos malditos muros me lo impedían.

—Cony, si yo pudiera echaría abajo estas paredes de mierda y me iría contigo y con los niños —le dije mientras le besaba las manos.

—Yo lo sé, Jorge. Pero lo único cierto es que tú no puedes salir y yo no me puedo quedar.

Sus palabras calaron hondo, hasta lo más profundo del dolor. Me soltó las manos y me besó en la frente como diciendo adiós, como tragando un veneno. Su mirada se alejó de mí y algo se apagó dentro de ella. En ese momento sentí que la perdía, que el aliento se me iba. Sin ella no había nada, sin el dulce de su boca yo estaba solo. Ajeno a la sinfonía de su voz no quedaba más que el eco de la desesperanza. Aunque lo había visto tantas veces en otros jamás pensé que me tocaría a mí. Conocía los síntomas perfectamente: “Una mujer que lo es todo para ti, y para quien tú fuiste el sentido de la vida, aparece un día en el horario de las visitas. Te dice cosas al oído y te cuenta cómo va todo. Al final trata de arrepentirse del sentido real de estar ahí, de atreverse a cruzar la ciudad para llegar a una zona horrible y riesgosa. Entrar a ese sitio de almas perdidas para dejarse manosear, asquerosamente, por la guardia y que la miren como a una puta, además de tolerar piropos sucios y palabras que no le enseñaron en casa. Luego te abraza, cobra valor, y te suelta la verdad: ya no puede más, el corazón está perdiendo la batalla. Y uno comprende porque no es idiota: te están abriendo, te están diciendo adiós”.

Cony se levantó y sin darme la cara me dijo:

—Te amo, Jorge. Eres la razón de mi vida. Espero que algún día tengas el corazón para perdonarme.

Ella se fue y yo quedé a punto de romperme en pedazos. En ese momento algo dentro de mí sacó las garras, el león durmiente despertó dispuesto a todo y un rugido seco me arrancó de la silla. Si había peleado con la muerte, dándome bala con asesinos, narcos y sicarios, ¿acaso no tendría el coraje de luchar por amor? ¿De sudar hasta la última gota de valor por ella? ¿No desafiaría al mismo diablo con tal de estar a su lado? ¿No quemaría al mundo entero para no perderla? Haría eso y mucho más.

Cony ya había cruzado la reja y se alejaba. El silbato de la guardia sonó avisando que el horario de las visitas había terminado. Yo corrí hasta la reja y me puse a gritar como loco:

—¡Cony! ¡Cony! ¡Cony!

El guardia de turno en la reja se me acercó.

—¿Qué hace, Gallego? Ya se acabaron las visitas.

Nada me importaba, yo no me detenía. No dejaba salir a nadie.

—¡Cony! ¡Mi amor! ¡Cony!

—Gallego, se quita de la reja o lo quito a las malas.

—Usted qué me va a quitar ni qué nada, hijueputa. Yo lo único que quiero es hablar con mi mujer.

Todos seguían amontonándose. El guardia sacó el bolillo y golpeó con fuerza la reja. Yo no paraba de gritar. Algunos internos gritaban:

—¡Déjenlo que hable con su mujer! ¡No sean malparidos!

El guardia seguía pegándole a los barrotes.

—Gallego, deja el escándalo y se aleja o le reviento las manos.

Yo sólo tenía por respuesta el nombre de mi esposa.

—¡Cony!

—Se lo advertí, Gallego.

El guardia levantó el bolillo. Yo cerré los ojos y grité con más fuerza. En esas escuché la voz, que por un momento creí perdida para siempre.

—¡Jorge!

Entre las rejas me abrazó y me protegió para evitar que me pegaran. El guardia sabía que no podía hacerme daño en esas circunstancias. Todo el mundo estaba alborotado. Fácilmente, en un ambiente como ese, cualquier cosa podía estallar un motín de los presos y nadie, menos la guardia, deseaba echarse ese problema encima.

—Bueno, Gallego, le doy un minuto para que se despida, pero no le abro la reja.

Cony y yo nos alejamos del guardia. Yo la besaba entre los barrotes.

—¿Qué pasa, Jorge?

—Cony, no importa lo que pase, lo que me demore o lo que tenga que hacer. Voy a volver contigo y con los niños.

—Pero Jorge, te van a dar treinta y cinco años.

—No pienso esperar tanto tiempo. Así tenga que hacerme matar, voy a demostrarle al mundo entero que soy inocente.

—Pero, Jorge…

—Los dos sabemos que en este país de mierda hay gran cantidad de inocentes que pasan su vida metidos en estas cárceles. Pues yo voy a obligar a este país a que me escuche y si no lo puedo lograr, entonces me vuelo.

—¿Estás loco? Te pueden matar.

—Prefiero eso a seguir aquí.

El guardia me gritó:

—¡Gallego, se le acabó el recreo!

Besé a Cony por última vez.

—Lo único que te pido es tiempo. Sólo eso, un poco de tiempo.

El guardia se acercó a nosotros.

—Gallego, no me la ponga y no se la ponga tan difícil. Ya le di su minuto. No me obligue a hacer sonar el silbato de emergencia. Usted sabe que, si lo hago, se la van a enterrar hasta el fondo. Mire que ya le perdoné el hijueputazo que me echó hace un rato.

Cony me besó con tanta fuerza que el labio me sangró. Después me soltó las manos y se alejó de la reja.

—No lo sé Jorge, no lo sé. Haz lo que tengas que hacer y vuelve conmigo.

Cony salió y yo me dejé caer, me sentía débil pero no derrotado. Esa era una guerra que apenas estaba comenzando, pero si de algo yo sabía era de guerras y por esa me iba a poner las botas hasta el final.

Marzo asomó su nariz y las condiciones de las cárceles seguían empeorando. Costaba trabajo respirar. La fetidez de las celdas era comparable tan sólo con la de una fosa común, destapada bajo un sol de cuarenta y seis grados y cubierta de azufre y mierda de cerdo. No se podía distinguir a un hombre de otro, pues nos convertimos en una masa sudorosa, deforme y hambrienta. La guardia presentía que algo malo se avecinaba, por eso nos dejaba en paz. Las miradas cómplices compartían un secreto que corría por los corredores de la prisión y todos sabíamos que algo estaba por reventar. La letrina del mundo se estaba llenando y tarde o temprano se iba a derramar bajo nuestros pies.

La situación se hizo insoportable y los primeros brotes de rebelión se hicieron evidentes. El síntoma se extendió por todas las cárceles del país aunque nosotros fuimos los únicos capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. Lo primero, en el orden del caos, fue la desobediencia civil; no permitíamos que la guardia nos contara. Como retaliación disminuyeron las raciones de la comida y llovieron las amenazas, pero la voluntad de la masa prevaleció. Cuando los hombres y las tragedias se unen no existe poder que los domine. Luego evitamos que cerraran los pasillos y lo hicimos por la fuerza, que es la única forma de la razón que se comprende en ese lugar. Así conseguimos que nos escucharan. La guardia, tratando de contener lo que no podía ser detenido, suspendió, indefinidamente, el día de las visitas. Con eso terminó de cagarla por completo.

¿Qué cosas resultan sagradas para un hombre? ¿Su madre? ¿Su familia, su trabajo y él mismo? Para un convicto hay dos cosas: la primera es su palabra, pues si la rompe está jodido y la segunda es el día de las visitas, porque, durante ese corto lapso, creemos ser personas, recuperamos un nombre, un apellido, una procedencia, un amor, un sueño y una posibilidad y dejamos de ser las alimañas invisibles que se ocultan tras los muros. Cuando la guardia anunció que, gracias a nuestro comportamiento, habíamos perdido el único derecho que nos mantenía cuerdos, la cosa se puso fea. Una voz rodó por todo el lugar y como una amenaza callada se esparció de punta a punta en los corredores.

"¡Es hoy!"

No se necesitaban más palabras para entender lo que se avecinaba. Estabas dentro o con los otros y si estabas con los otros, lo mejor sería que, a la hora de la degollina te encontraras en cualquier otro lugar, muerto de ser necesario, pero no ahí en la cárcel de Villavicencio. Porque ese 15 de marzo la tormenta se lo iba a llevar todo y nadie respondería por una vida de más o una vida de menos, que es lo que siempre pasaba. Ese día la guardia cerró los pasillos y nos dejó en el patio, pues creyó que el sol de los llanos nos doblegaría. Pero resultó al revés y lo que logró fue llenarnos de la rabia propia de quien no tiene nada que perder. La mesa de trabajo, liderada por Omar Sánchez, David Correa y Cantinflas, convocó a toda la población carcelaria.

—Esta mierda ya no se la aguanta nadie —comentó Omar.

—Hacemos algo para que manden abajo esa hijueputa ley 40 o dejamos que nos jodan toda la vida —fueron las palabras de David.

El único que aún no se veía muy convencido era Cantinflas.

—No sé, estas cosas hay que hacerlas con inteligencia.

—¡Qué va, Cantinflas! —dijo Omar mientras caminaba de un lado a otro—. Eso de la inteligencia no sirve de nada, toca hacerlo a las malas. Nos revelamos contra esos desgraciados de la guardia, agarramos por sorpresa a tres de ellos y matamos a uno para que nos manden a la televisión y ahí sí que nos van a escuchar.

Cantinflas y Omar no se llevaban muy bien. Eran tan diferentes en lo físico como en su forma de pensar. Cantinflas era igualito al mexicano Mario Moreno: flaco, con una especie de bigotico y con los pantalones medio caídos. Omar era moreno, alto, parecía un toro. Yo me llevaba muy bien con Omar, mucho mejor que con Cantinflas. Omar y yo éramos fanáticos de los ejercicios y siempre estábamos apostando quién levantaba más peso, quién era más rápido o quién aguantaba más sentadillas. Él y yo inauguramos el gimnasio de la cárcel y pasábamos ahí la mayor parte del tiempo. Cantinflas creía que todo necesitaba de un plan, mientras que Omar pensaba que todo necesitaba de un muerto. La media de todo era David, un tipo calmado pero seguro como pocos, ya entrado en años y canoso. Me llegaba al hombro y eso que yo soy bajito. Él era de esos a los que nadie era capaz de sostenerle la mirada, sólo yo, y por eso me gané su respeto.

—¿Usted qué opina, Gallego? ¿Esperamos o nos cargamos a uno de la guardia? —me preguntó David.

A Cantinflas no le gustó que David me preguntara.

—¿David, para qué le pregunta a Gallego? Eso lo decidimos nosotros que somos la mesa de trabajo de esta cárcel.

—A mí me parece bien que Gallego opine. Gallego no es un huevón y sabe cómo se hacen las cosas —contestó Omar.

Cantinflas miró a Omar como si lo quisiera matar ahí mismo, en ese instante, varias veces, de varias formas. Años después, mientras estaba en otra cárcel, me enteré de que, una mañana, mientras Omar hacía ejercicio en el gimnasio de la cárcel, cinco tipos, con la cara tapada, entraron y lo sujetaron, mientras otros dos le dejaban caer en el cuello, varias veces, el peso que estaba levantando con la barra para trabajar el pecho. Nadie dijo nada, por miedo a que más barras con peso cayeran sobre gargantas confiadas, pero yo dejé de reírme con las películas del mexicano.

—Hable, Gallego. ¿Usted qué piensa? —me volvieron a preguntar, pero esta vez lo hizo Omar.

—Aquí toca actuar por sorpresa. No dejarlos pensar, porque si se huelen que vamos a hacer algo, seguro se nos adelantan y nos joden.

—Pues matamos a uno.

—Eso no es buena idea, Omar —le dije—. Si empezamos dándole puñal o bala a la guardia, nos van a responder con automáticas y plomo duro. Estarían en todo su derecho. Esto no lo ganamos con un muerto, a menos que no quede de otra. Necesitamos que el país entero nos vea para que no nos puedan tocar.

—¿Qué se le ocurre entonces? —preguntó David.

—Un asalto sorpresa. Pero toca hacerlo de una y sin pensar tanto. Aprovechemos que todo el penal está en el patio y que somos más que ellos. Así, ni locos se nos meten. Lo que hay que hacer es subir a las terrazas de la cárcel, tomarnos los últimos pasillos y armar la grande para que la gente nos vea y llame a los noticieros. Después hacemos pancartas y las mostramos.

—Entonces, ¡tocó hacerlo ya! —gritó Omar.

La fuerte voz de Omar llamó la atención de todos los presos. La orden se dio y en cuestión de segundos, como un ejército de arañas, todos los hombres, unos sobre otros, comenzaron a trepar las paredes. Algunos empleaban correas para sujetarse a los calados de las paredes y subir. La guardia no comprendía qué diablos estaba pasando. Sin embargo, la operación estaba saliendo muy mal, pues nadie tenía idea sobre cómo escalar. Yo los detuve y les mostré lo que había aprendido mientras entrené para rescate de secuestrados. Primero necesitábamos localizar una superficie plana que sirviera como base para toda la operación. Lo único que podía funcionar, para dicho fin, era el techo de la tienda que estaba ubicada en el patio. Omar me sirvió de apoyo y subí, pero, desde ese punto, no había más salida que saltar hasta la primera ventana del primer corredor y tratar de escalar por la columna. Lo intenté dos veces pero no logré alcanzar los barrotes que reemplazan a los vidrios en las ventanas de las celdas (es así porque cualquier mínimo fragmento, incluso de imaginación, se puede convertir en un arma mortal en manos de un interno). Omar me ayudó a llegar de nuevo al techo y lo intenté por tercera vez. Corrí como un lobo hambriento y lo logré. Me sujeté a los barrotes con una mano y me balanceé para asir la otra en el extremo contrario. Todos creyeron que me iba a matar. Luego de balancearme dos veces logré el impulso suficiente para llegar. Una vez aferrado con fuerza, ubique mis pies en el borde de la ventana, entre barrote y barrote. Analicé la situación: necesitaba saltar a la columna central del edificio y subir en bomberito hasta quedar en dirección a la siguiente ventana y así ir de una en una tras atar las sábanas, los trapos y los cinturones que me lanzaban desde abajo. Esa era la única forma de lograr un ascenso adecuado. Me puse manos a la obra y escalé la columna. Cada dos metros o metro y medio había una ventana a la que saltaba para amarrar lo que me daban y así conseguí llegar a la terraza. Todos aplaudieron la hazaña, hasta los más incrédulos tuvieron que quitarse el sombrero.

Así pudimos coronar las terrazas. Una vez en la puerta que conduce a la azotea intentamos tumbar los candados pateando como animales; cuando uno se cansaba, porque es una mierda tirar un candado a patadas, venía otro y lo reemplazaba, pero sin grandes avances. Uno de los reclusos consiguió unos alambres y con eso burlamos cada cerradura que se atravesó.

Desde el piso superior (era un edificio de cuatro plantas) se divisaba con facilidad una gran parte de Villavicencio. Recorrí la terraza de punta a punta, veía con claridad la cancha de fútbol y la cancha de básquetbol de la cárcel, que conocía palmo a palmo. Las canchas estaban separadas por una hilera de árboles de mango y recordé la caída libre en los entrenamientos de la Policía. En ese momento algo hizo clic dentro de mí y una idea comenzó a formarse con total claridad. Pensé en dos cosas: la primera fue el día en que Antanas Mockus se bajó los pantalones y le mostró a todo el mundo sus paliduchas nalgas, de forma que logró captar la atención del mundo entero. Yo no pensaba bajarme los pantalones, no iba a mostrarle mi culo a nadie, pero sí sabía cómo llamar la atención. Lo segundo que recordé fue el artículo de la National Geographic y pensé en el halcón peregrino, en su vuelo. No podía existir algo más claro. Sólo había que esperar el momento oportuno.

Esa noche decidí pasarla en la terraza y sentí frío como jamás había sentido en mi vida, pero no me importaba pues, por unas horas, me creí el hombre más libre de todo el mundo. Analicé cada paso, cada centímetro de lo que tenía pensado hacer. Con exactitud supe que, si me iba en dirección al primer árbol que separaba las canchas, tenía un alto porcentaje de posibilidades de terminar en el suelo y romperme la cabeza; siempre he sido arriesgado pero no idiota. Así que, pasara lo que pasara, debía llegar al segundo árbol sin importar el obstáculo que encontrara en el camino: persona, animal o guardia, en ese orden de importancia. Para llegar a ese árbol debía tomar el suficiente impulso. Medí los pasos que había desde una claraboya que estaba en la terraza hasta el extremo norte de la terraza: cuatro pasos que se transformarían en cinco con el impulso. Con eso bastaba para asegurar mi aterrizaje sobre el segundo árbol. Con total certeza la primera horqueta se partiría como resultado de sumar mi peso más el impulso; la segunda horqueta la tenía planeada como un colchón para amortiguar la caída y la tercera la tenía destinada para dar un rollo sobre ella y aterrizar, con total seguridad, sobre la cancha de básquetbol. Terminaría un poco maltrecho, pero vivo y consciente. Todo estaba bien cronometrado, o por lo menos eso creí. El problema es que la realidad tiene su propia forma de hacer las cosas y pocas veces coincide con la nuestra.

En cada penal hay un orden de cosas que debe ser respetado. En ese momento, en la cárcel de Villavicencio, el orden era la mesa de trabajo compuesta por Omar, David y Cantinflas. Me acerqué a ellos y les comenté lo que pensaba hacer.

—No sé, Gallego. ¿Está seguro de que no se va a pegar una matada? —preguntó David.

—No se preocupe David, no soy tan idiota como para matarme. Yo sé de estas cosas. ¿O quién les ayudó a todos a subir hasta acá para tomarnos las terrazas?

—Pero una cosa es subir paredes y otra lo que usted quiere hacer.

Cantinflas interrumpió:

—Yo opino que es una locura, si este man se mata nos van a culpar a nosotros por haberlo dejado. Yo digo que no.

Miré a Omar pues era el único que me podía apoyar.

—Yo creo que Gallego sabe lo que hace. Este man es un duro y si dice que puede, yo lo apoyo. Además, nos vendría bien el pantallazo. Así nos voltean a mirar y escuchan la protesta.

—Gracias por apoyarme, Omar. La cosa no es tan jodida como ustedes creen y si me mato, frescos, yo les dejo un papel escrito donde los libro de toda responsabilidad. Será mi mujer la que cargue con el muerto y no ustedes.

David propuso que lo sometiéramos a votación y que cada uno de ellos opinara si estaba de acuerdo o no. Yo accedí a hacerles caso, decidieran lo que decidieran.

—Me mantengo en lo que dije. Yo opino que Gallego nos va a traer problemas. Mejor que no lo haga.

—Bueno, Cantinflas ya habló. ¿Usted qué dice Omar?

—Yo creo en Gallego. Por mí que lo haga.

Encaré a David:

—Usted decide, hermano.

—Verá, Gallego, usted siempre me ha parecido un man firme, de esos que no se le corren a nada. Estoy seguro de que si dice que puede, es porque puede. No dudo que usted sabe de lo que está hablando, pero entienda, aquí se ponen en juego muchas cosas y si algo le sale mal yo no me sentiría bien habiéndole dado un sí. La verdad es que yo no doy mi voto para que usted lo haga.

Omar me miró.

—Lo siento, hermano. Piense en otra opción para ver si encuentra quién le haga caso y le revisen el proceso.

Suspiré y me tragué la rabia.

—Todo bien. Me quedo sano.

No dije más y me largué. Ellos se quedaron haciendo planes y pensando en los letreros que escribirían en las pancartas, en las exigencias que harían en cuanto llegaran los reporteros, en cómo sobrevivir hasta entonces y en los puntos vulnerables por donde la guardia se podía meter y dañar todo.

Yo volví a la terraza, mientras en la cabeza me rebotaban las palabras de la mesa. Una oportunidad como esa no se me iba a presentar de nuevo y yo lo sabía. Les hacía caso o me jugaba el todo por el todo. No tenía necesidad de pensarlo por más tiempo y una vez que la luz del sol despuntara al amanecer me iba a encargar de que todo el país conociera el nombre de Jorge Iván Gallego Marín.

Esa noche, desde la terraza, se lograban ver con total claridad gran parte de las avenidas de Villavicencio, las luces titilantes y los transeúntes que iban y venían indiferentes a la realidad de esas paredes. Me senté en el borde de la terraza y miré a lo lejos, miré dentro de mí y fuera de estos muros. Me pregunté cuántas personas, en ese momento, estarían comiendo cómodamente en sus hogares, cuántos estarían abrazando a sus hijos y cuántos discutiendo por el recibo de la luz o aguardando el momento exacto de salir de sus trabajos. ¿Qué estaría haciendo Cony? Por su cabeza no podría pasar, ni en el más remoto de los sueños, lo que yo estaba a punto de hacer. ¿Estaría dormida? Imaginé su cuerpo suave y delicioso abrazado por las poco discretas pijamas que le gustaba usar; los encajes que bordeaban el límite perfecto de sus nalgas y de su espalda descubierta, insinuante y perfecta; las tiras del camisón, siempre a punto de caer pero sostenidas por sus hombros; su maravilloso olor a lluvia cuando salía de la ducha; su cabello húmedo que goteaba libremente sobre cada forma de su cuerpo. Todo marcaba la ruta que después yo seguiría con mi boca, mi lengua y mis manos y dibujaba, con deleite y amor, su forma en mi memoria.

A la una y treinta de la madrugada llegaron las primeras camionetas de los periodistas. El revuelo fue total y nosotros nerviosos caminábamos de un lado a otro. De los vehículos sacaron cámaras, micrófonos, aparatos para apoyar las cámaras y un número infinito de cables que parecían serpientes interminables, enroscadas unas con otras. A la cabeza de todo ese ejército de periodistas venía uno de nombre Pedro Andrés Soto. Fue muy fácil identificar que él era el líder. Los líderes siempre tienen una actitud de superioridad: una especie de aura que hace que todos los demás se vean pequeños y opacados. Resultó ser el director y corresponsal del noticiero “Al día”. Este hombre y su equipo dieron inicio a su trabajo entrevistando a los reclusos que autorizamos su acceso a las terrazas. Desde el exterior de la cárcel las cámaras de otros medios hacían tomas de nuestras pancartas. En las cuales se podía leer: “Abajo la Ley 40”, “Seguimos siendo personas” y “Nos están matando”. Todas alusivas a la desobediencia civil.

Pasados unos minutos, tuve mi oportunidad y me acerqué a Pedro Andrés.

—Necesito hablar con usted. Le tengo una primicia que le va a encantar.

—Cuénteme, lo escucho.

—Mi nombre es Jorge Iván Gallego Marín. Me metieron treinta y cinco años de cárcel por un muerto que no es mío. Hoy me voy a lanzar de la terraza de la cárcel. Quiero que usted tenga la exclusiva de la toma, a cambio usted me entrevista después de que me tire y yo expongo mi caso frente a todo el país.

—¿Usted está loco? Si hace una joda como esa no lo voy a poder entrevistar porque se va a matar.

—Fresco, hermano. Yo fui policía y tengo el entrenamiento de las fuerzas especiales. Nosotros hacíamos esa clase de saltos como parte de las prácticas. Yo sé lo que voy a hacer, ya lo tengo todo medido. Usted sólo me tiene que prometer que me saca la entrevista al aire y yo le doy su exclusiva.

—Pues, si usted quiere yo le hago su toma, pero le aseguro que, cuando la vean en Bogotá, se van a dar cuenta de que está planeada y no la van a sacar al aire. Si quiere yo le hago una entrevista ahora mismo y la sacamos al aire por radio. ¿Le suena?

Acepté el ofrecimiento que me hizo, era algo. Le conté todo: lo injusto y oscuro que había sido mi proceso; los testigos que no me dejaron presentar y que sabían y podían dar pruebas de que, el día en que mataron al hombre por el que me acusaban, yo no me encontraba en el lugar del crimen y los alegatos que demostraban la dudosa credibilidad de la persona que me acusaba. En ese momento noté algo extraño: el malparido de Pedro Andrés se estaba riendo de mí. Descubrí que el cable del micrófono no estaba conectado y que todo era una burla de ese perro desgraciado. Pensé en meterle el micrófono por la boca y sacárselo por el culo, pero me calmé y me fui a patinar al patio donde me encontré con Vanegas, un terrorista guerrillero, y le conté todo lo que había pasado.

—¿Y qué está esperando, Gallego? ¿Cuánto lleva preso?

—Llevo diez meses.

—¿Y aún no sabe cómo son las vainas en la cárcel? Usted está jodido. Aquí nadie va a hacerle favores y menos un hijueputa periodista. A esos sólo les interesa la noticia y les importa un culo hacer justicia. Si usted quiere que lo escuchen: ¡hágase valer!, y no se le olvide que aquí no hay caciques, así es que no veo la razón por la que tenga que pedirle permiso a la mesa.

Vanegas tenía toda la razón de este mundo. Aquí uno está solo y así sale adelante o se muere. Me lancé como un rayo hacia la biblioteca donde estaba el periodista. No le di ni tiempo de reaccionar, le arrebaté el micrófono de la mano y le dije:

—Como usted no me quiso prestar atención, yo me voy a matar. Así es que venga y mire el resultado de su bromita.

Salí corriendo y muchos gritaban:

—¡Cójanlo! ¡Cójanlo!

Algunos pensaron que yo les había robado algo a los periodistas y, como eso les podía joder la causa, sacaron cuchillos y trataron de cortarme; pero yo me abrí paso a punta de patadas y puños hasta coronar de nuevo la terraza que estaba llena de gente. Las cámaras ya no se encontraban ahí. Todo el equipo de prensa había vuelto al primer piso.

Yo les gritaba a quienes se esforzaban por detenerme:

—Esto no es con ustedes. Esto lo hago por mi libertad, porque soy inocente. Yo no me pienso matar. Pero si alguno me toca, me lo llevo y me tiro con él, y ahí sí que va a haber muertos.

Los demás internos me observaban sin saber qué hacer. Ellos ya me conocían y estaban seguros de que yo no hablaba por hablar. Así es que se mantuvieron a raya. En esas escuche la voz de Vanegas, el guerrillero, que me gritaba desde el patio:

—¡Gallego! ¡Gallego!, hermano, las cámaras están acá. ¡Hable!

Era ahora o nunca. Me acerqué al borde de la terraza y grité a todo pulmón:

—¡No soy guerrillero! ¡No soy paramilitar! ¡No soy ladrón! ¡No soy vicioso! Soy una persona de bien y fui condenado a treinta y cinco años de prisión por un homicidio que no cometí y si algo debo, que sea la Divina Providencia la que me cobre. Así es que, señores…

En ese momento tomé aire y me preparé para lo que venía. Caminé hacia atrás contando los cuatro pasos que necesitaba. En ese instante alguien gritó:

—¡Cójanlo ahora antes de que la cague y se tire!

Dos manos me agarraron por los hombros, yo les hice un quite y los mande al piso. En esas me di cuenta de que todos en la terraza se me acercaban para tratar de detenerme. El espacio se había cerrado y me estaban rodeando, ya era imposible tomar la distancia correcta. De los cuatro pasos que necesitaba ahora sólo podía dar dos y con ese impulso jamás llegaría al segundo árbol, pero no había elección pues ya era muy tarde para retroceder. Estaba al borde de la terraza y al borde de mi vida… Me mandé sin pensarlo dos veces. Por un segundo o tal vez menos supe lo que sentía un halcón al volar y lo que era pertenecer a la gloria de algo que no puedes explicar. Durante esa fracción de tiempo recordé una historia que leí al segundo mes de estar en prisión: la historia de Ícaro, con la diferencia de que él dio inicio a su aventura mientras subía y yo lo hice mientras bajaba. Experimenté la máxima anulación de los sentidos y una libertad como jamás podrá saborear otro hombre: no tenía ni necesitaba nada, pues era el cero absoluto.

Abrí los ojos en un hospital. No reconocí a nadie pero una mano apretaba la mía con tanta fuerza que comenzaba a doler y una voz suave y hermosa llegó desde lejos.

—Jorge, Jorge, mi amor, ¿estás bien?

Las formas aún no se dibujaban con claridad. Todo parecía una misma cosa. Sin embargo, esa voz era inconfundible.

—¿Dónde estoy? —le contesté a Cony, pues era ella la que me apretaba la mano.

—En el hospital de Villavicencio. Te trajeron después de lo que pasó. Todo el mundo lo vio en directo y yo casi me muero cuando te vi hacer esa locura.

—Pero, ¿cómo estoy? ¿Me rompí algo?

—Los médicos dicen que te salvó un milagro. Te sacaron una piedra del cráneo del tamaño de un dedo pulgar y otra del brazo izquierdo. Pero no te pasó nada más. ¿Por qué lo hiciste?

—Por ti, Cony, y por mis hijos. Porque no voy a parar hasta que me escuchen y todo el mundo sepa que yo no maté a ese tipo.

—No puedes volver a hacer algo así.

—Escúchame bien, Cony. Haré lo que sea necesario para salir de la cárcel. Así me lleve la vida entera intentándolo. Y te juro que, pase lo que pase, volveremos a estar unidos en esta vida o en la otra.

Cony me abrazó y me besó. Sus labios húmedos y suaves eran la única medicina que necesitaba. Su lengua rozó la mía y sentí que todo mi cuerpo respondía a la dulzura de su beso. Pude percibir cómo nuestros corazones palpitaban al mismo ritmo: un ritmo ligero que me envolvió en una nube de esperanzas. Estaba seguro de que Cony me amaba, pero no podía confiarme. Tenía que salir de la prisión, porque, tarde o temprano, el efecto de lo ocurrido iba a pasar, y ella volvería a sentirse, nuevamente, frágil y confundida.

Con el paso de los días, y una vez de vuelta en la prisión, me enteré de muchas cosas. Vanegas me contó todo lo que había ocurrido. Yo me lancé sin tomar impulso y, como era de esperar, no logré llegar al segundo árbol. Pasé directo entre los dos árboles y aterricé contra el suelo de la cancha. Unas cuantas ramas en el camino amortiguaron el golpe que, de otra forma, hubiera sido mortal. Al impactar contra el suelo todos pensaron que me había matado. Vanegas se acercó, me tomó el pulso y se dio cuenta de que aún estaba vivo, aunque inconsciente. Gritó pidiendo ayuda y los otros internos armaron una camilla con palos y los unieron con camisetas y correas. En esa camilla me mantuvieron hasta que llegó la ambulancia. Algunos apostaron a que no llegaba vivo al hospital, pero se jodieron.

La noticia llegó más allá de lo que esperaba. En pocos días las imágenes del “vuelo del halcón” como me gustaba llamarlo, le dieron la vuelta al mundo. Mojé prensa, radio y televisión, tuve mi primer cuarto de hora o mejor: mis primeros quince minutos de fama. Incluso Fidel Castro anunció que me daría asilo político si lograba llegar a Cuba. En la cárcel hicieron una colecta para ayudarme y recogieron setecientos mil pesos que entregué a Cony en cuanto los tuve en mis manos. Así mismo, me contaron que en La Picota y en la Modelo también recolectaron plata para mí, unos cuatro millones de pesos, pero de ese dinero no vi ni un centavo. Después Cony obtuvo un permiso especial para visitarme cuando ella quería y nadie le ponía problema. Yo me divertía mucho contando las cosas que me habían pasado en el hospital a raíz de mi vuelo. Muchas personas me visitaban, una lluvia de abogados llegó para asegurarme que saldría en libertad, las niñas del colegio Inem iban para pedirme un autógrafo. Parecía mentira. También la guardia y el director del penal escuchaban mis historias y se reían a carcajadas. Decían “este Gallego es un cuento. Qué vaina tan jodida con este man. Va a tocar que todos nos tiremos de la terraza para ver si alguien nos escucha y nos mejoran el sueldo”.

Los días pasaban y durante mucho tiempo no se habló de otra cosa. Me convertí en el recluso más famoso de la cárcel y mi fama se extendió por todos los penales del país. Era mi hora. El periodista Pedro Andrés Soto también obtuvo lo suyo: le otorgaron un premio a la mejor toma televisiva. En los pasillos corrió el rumor de que le dieron cien millones de pesos y también escuché que se ganó un billete largo vendiendo mi nota a Real TV. Él hizo su trabajo y yo el mío, pero no dejo de pensar si acaso esa plata no me pertenecía, aunque fuera en parte.

La confirmación de la revisión de mi proceso llegó una mañana cualquiera. En ella constaba que, en vista del “interés demostrado”, el juzgado se comprometía a revisar los detalles de la sentencia y a comunicarme, lo más pronto posible, su resolución definitiva con respecto a mi petición y al crimen por el que estaba condenado. La noticia me llenó de alegría. ¡Por fin pasaba algo bueno! Por fin alguien me escuchaba. Ahora era cuestión de tiempo y paciencia para que el puerto correcto se alzara ante el barco de mi vida. Si todo resultaba bien estaría con mi esposa y mis hijos para la siguiente Navidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si la respuesta no era la que esperaba? ¿Qué pasaría si el fallo del juzgado era tan injusto y erróneo como la primera vez? ¿De dónde sacaría alas para volver a intentarlo?

Una cosa era indiscutible: no viviría los próximos treinta y cinco años enjaulado, alimentándome de recuerdos, mordiendo el polvo de la miseria y comiendo entre las hienas y yo trasformado en una. La vida me daría justicia o yo la tomaría por mi cuenta.

"¡Es hoy!"

No se necesitaban más palabras para entender lo que se avecinaba. Estabas dentro o con los otros y si estabas con los otros, lo mejor sería que, a la hora de la degollina te encontraras en cualquier otro lugar, muerto de ser necesario, pero no ahí en la cárcel de Villavicencio. Porque ese 15 de marzo la tormenta se lo iba a llevar todo y nadie respondería por una vida de más o una vida de menos, que es lo que siempre pasaba. Ese día la guardia cerró los pasillos y nos dejó en el patio, pues creyó que el sol de los llanos nos doblegaría. Pero resultó al revés y lo que logró fue llenarnos de la rabia propia de quien no tiene nada que perder. La mesa de trabajo, liderada por Omar Sánchez, David Correa y Cantinflas, convocó a toda la población carcelaria.

—Esta mierda ya no se la aguanta nadie —comentó Omar.

—Hacemos algo para que manden abajo esa hijueputa ley 40 o dejamos que nos jodan toda la vida —fueron las palabras de David.

El único que aún no se veía muy convencido era Cantinflas.

—No sé, estas cosas hay que hacerlas con inteligencia.

—¡Qué va, Cantinflas! —dijo Omar mientras caminaba de un lado a otro—. Eso de la inteligencia no sirve de nada, toca hacerlo a las malas. Nos revelamos contra esos desgraciados de la guardia, agarramos por sorpresa a tres de ellos y matamos a uno para que nos manden a la televisión y ahí sí que nos van a escuchar.

Cantinflas y Omar no se llevaban muy bien. Eran tan diferentes en lo físico como en su forma de pensar. Cantinflas era igualito al mexicano Mario Moreno: flaco, con una especie de bigotico y con los pantalones medio caídos. Omar era moreno, alto, parecía un toro. Yo me llevaba muy bien con Omar, mucho mejor que con Cantinflas. Omar y yo éramos fanáticos de los ejercicios y siempre estábamos apostando quién levantaba más peso, quién era más rápido o quién aguantaba más sentadillas. Él y yo inauguramos el gimnasio de la cárcel y pasábamos ahí la mayor parte del tiempo. Cantinflas creía que todo necesitaba de un plan, mientras que Omar pensaba que todo necesitaba de un muerto. La media de todo era David, un tipo calmado pero seguro como pocos, ya entrado en años y canoso. Me llegaba al hombro y eso que yo soy bajito. Él era de esos a los que nadie era capaz de sostenerle la mirada, sólo yo, y por eso me gané su respeto.

—¿Usted qué opina, Gallego? ¿Esperamos o nos cargamos a uno de la guardia? —me preguntó David.

A Cantinflas no le gustó que David me preguntara.

—¿David, para qué le pregunta a Gallego? Eso lo decidimos nosotros que somos la mesa de trabajo de esta cárcel.

—A mí me parece bien que Gallego opine. Gallego no es un huevón y sabe cómo se hacen las cosas —contestó Omar.

Cantinflas miró a Omar como si lo quisiera matar ahí mismo, en ese instante, varias veces, de varias formas. Años después, mientras estaba en otra cárcel, me enteré de que, una mañana, mientras Omar hacía ejercicio en el gimnasio de la cárcel, cinco tipos, con la cara tapada, entraron y lo sujetaron, mientras otros dos le dejaban caer en el cuello, varias veces, el peso que estaba levantando con la barra para trabajar el pecho. Nadie dijo nada, por miedo a que más barras con peso cayeran sobre gargantas confiadas, pero yo dejé de reírme con las películas del mexicano.

—Hable, Gallego. ¿Usted qué piensa? —me volvieron a preguntar, pero esta vez lo hizo Omar.

—Aquí toca actuar por sorpresa. No dejarlos pensar, porque si se huelen que vamos a hacer algo, seguro se nos adelantan y nos joden.

—Pues matamos a uno.

—Eso no es buena idea, Omar —le dije—. Si empezamos dándole puñal o bala a la guardia, nos van a responder con automáticas y plomo duro. Estarían en todo su derecho. Esto no lo ganamos con un muerto, a menos que no quede de otra. Necesitamos que el país entero nos vea para que no nos puedan tocar.

—¿Qué se le ocurre entonces? —preguntó David.

—Un asalto sorpresa. Pero toca hacerlo de una y sin pensar tanto. Aprovechemos que todo el penal está en el patio y que somos más que ellos. Así, ni locos se nos meten. Lo que hay que hacer es subir a las terrazas de la cárcel, tomarnos los últimos pasillos y armar la grande para que la gente nos vea y llame a los noticieros. Después hacemos pancartas y las mostramos.

—Entonces, ¡tocó hacerlo ya! —gritó Omar.

La fuerte voz de Omar llamó la atención de todos los presos. La orden se dio y en cuestión de segundos, como un ejército de arañas, todos los hombres, unos sobre otros, comenzaron a trepar las paredes. Algunos empleaban correas para sujetarse a los calados de las paredes y subir. La guardia no comprendía qué diablos estaba pasando. Sin embargo, la operación estaba saliendo muy mal, pues nadie tenía idea sobre cómo escalar. Yo los detuve y les mostré lo que había aprendido mientras entrené para rescate de secuestrados. Primero necesitábamos localizar una superficie plana que sirviera como base para toda la operación. Lo único que podía funcionar, para dicho fin, era el techo de la tienda que estaba ubicada en el patio. Omar me sirvió de apoyo y subí, pero, desde ese punto, no había más salida que saltar hasta la primera ventana del primer corredor y tratar de escalar por la columna. Lo intenté dos veces pero no logré alcanzar los barrotes que reemplazan a los vidrios en las ventanas de las celdas (es así porque cualquier mínimo fragmento, incluso de imaginación, se puede convertir en un arma mortal en manos de un interno). Omar me ayudó a llegar de nuevo al techo y lo intenté por tercera vez. Corrí como un lobo hambriento y lo logré. Me sujeté a los barrotes con una mano y me balanceé para asir la otra en el extremo contrario. Todos creyeron que me iba a matar. Luego de balancearme dos veces logré el impulso suficiente para llegar. Una vez aferrado con fuerza, ubique mis pies en el borde de la ventana, entre barrote y barrote. Analicé la situación: necesitaba saltar a la columna central del edificio y subir en bomberito hasta quedar en dirección a la siguiente ventana y así ir de una en una tras atar las sábanas, los trapos y los cinturones que me lanzaban desde abajo. Esa era la única forma de lograr un ascenso adecuado. Me puse manos a la obra y escalé la columna. Cada dos metros o metro y medio había una ventana a la que saltaba para amarrar lo que me daban y así conseguí llegar a la terraza. Todos aplaudieron la hazaña, hasta los más incrédulos tuvieron que quitarse el sombrero.

Así pudimos coronar las terrazas. Una vez en la puerta que conduce a la azotea intentamos tumbar los candados pateando como animales; cuando uno se cansaba, porque es una mierda tirar un candado a patadas, venía otro y lo reemplazaba, pero sin grandes avances. Uno de los reclusos consiguió unos alambres y con eso burlamos cada cerradura que se atravesó.

Desde el piso superior (era un edificio de cuatro plantas) se divisaba con facilidad una gran parte de Villavicencio. Recorrí la terraza de punta a punta, veía con claridad la cancha de fútbol y la cancha de básquetbol de la cárcel, que conocía palmo a palmo. Las canchas estaban separadas por una hilera de árboles de mango y recordé la caída libre en los entrenamientos de la Policía. En ese momento algo hizo clic dentro de mí y una idea comenzó a formarse con total claridad. Pensé en dos cosas: la primera fue el día en que Antanas Mockus se bajó los pantalones y le mostró a todo el mundo sus paliduchas nalgas, de forma que logró captar la atención del mundo entero. Yo no pensaba bajarme los pantalones, no iba a mostrarle mi culo a nadie, pero sí sabía cómo llamar la atención. Lo segundo que recordé fue el artículo de la National Geographic y pensé en el halcón peregrino, en su vuelo. No podía existir algo más claro. Sólo había que esperar el momento oportuno.

Esa noche decidí pasarla en la terraza y sentí frío como jamás había sentido en mi vida, pero no me importaba pues, por unas horas, me creí el hombre más libre de todo el mundo. Analicé cada paso, cada centímetro de lo que tenía pensado hacer. Con exactitud supe que, si me iba en dirección al primer árbol que separaba las canchas, tenía un alto porcentaje de posibilidades de terminar en el suelo y romperme la cabeza; siempre he sido arriesgado pero no idiota. Así que, pasara lo que pasara, debía llegar al segundo árbol sin importar el obstáculo que encontrara en el camino: persona, animal o guardia, en ese orden de importancia. Para llegar a ese árbol debía tomar el suficiente impulso. Medí los pasos que había desde una claraboya que estaba en la terraza hasta el extremo norte de la terraza: cuatro pasos que se transformarían en cinco con el impulso. Con eso bastaba para asegurar mi aterrizaje sobre el segundo árbol. Con total certeza la primera horqueta se partiría como resultado de sumar mi peso más el impulso; la segunda horqueta la tenía planeada como un colchón para amortiguar la caída y la tercera la tenía destinada para dar un rollo sobre ella y aterrizar, con total seguridad, sobre la cancha de básquetbol. Terminaría un poco maltrecho, pero vivo y consciente. Todo estaba bien cronometrado, o por lo menos eso creí. El problema es que la realidad tiene su propia forma de hacer las cosas y pocas veces coincide con la nuestra.

En cada penal hay un orden de cosas que debe ser respetado. En ese momento, en la cárcel de Villavicencio, el orden era la mesa de trabajo compuesta por Omar, David y Cantinflas. Me acerqué a ellos y les comenté lo que pensaba hacer.

—No sé, Gallego. ¿Está seguro de que no se va a pegar una matada? —preguntó David.

—No se preocupe David, no soy tan idiota como para matarme. Yo sé de estas cosas. ¿O quién les ayudó a todos a subir hasta acá para tomarnos las terrazas?

—Pero una cosa es subir paredes y otra lo que usted quiere hacer.

Cantinflas interrumpió:

—Yo opino que es una locura, si este man se mata nos van a culpar a nosotros por haberlo dejado. Yo digo que no.

Miré a Omar pues era el único que me podía apoyar.

—Yo creo que Gallego sabe lo que hace. Este man es un duro y si dice que puede, yo lo apoyo. Además, nos vendría bien el pantallazo. Así nos voltean a mirar y escuchan la protesta.

—Gracias por apoyarme, Omar. La cosa no es tan jodida como ustedes creen y si me mato, frescos, yo les dejo un papel escrito donde los libro de toda responsabilidad. Será mi mujer la que cargue con el muerto y no ustedes.

David propuso que lo sometiéramos a votación y que cada uno de ellos opinara si estaba de acuerdo o no. Yo accedí a hacerles caso, decidieran lo que decidieran.

—Me mantengo en lo que dije. Yo opino que Gallego nos va a traer problemas. Mejor que no lo haga.

—Bueno, Cantinflas ya habló. ¿Usted qué dice Omar?

—Yo creo en Gallego. Por mí que lo haga.

Encaré a David:

—Usted decide, hermano.

—Verá, Gallego, usted siempre me ha parecido un man firme, de esos que no se le corren a nada. Estoy seguro de que si dice que puede, es porque puede. No dudo que usted sabe de lo que está hablando, pero entienda, aquí se ponen en juego muchas cosas y si algo le sale mal yo no me sentiría bien habiéndole dado un sí. La verdad es que yo no doy mi voto para que usted lo haga.

Omar me miró.

—Lo siento, hermano. Piense en otra opción para ver si encuentra quién le haga caso y le revisen el proceso.

Suspiré y me tragué la rabia.

—Todo bien. Me quedo sano.

No dije más y me largué. Ellos se quedaron haciendo planes y pensando en los letreros que escribirían en las pancartas, en las exigencias que harían en cuanto llegaran los reporteros, en cómo sobrevivir hasta entonces y en los puntos vulnerables por donde la guardia se podía meter y dañar todo.

Yo volví a la terraza, mientras en la cabeza me rebotaban las palabras de la mesa. Una oportunidad como esa no se me iba a presentar de nuevo y yo lo sabía. Les hacía caso o me jugaba el todo por el todo. No tenía necesidad de pensarlo por más tiempo y una vez que la luz del sol despuntara al amanecer me iba a encargar de que todo el país conociera el nombre de Jorge Iván Gallego Marín.

Esa noche, desde la terraza, se lograban ver con total claridad gran parte de las avenidas de Villavicencio, las luces titilantes y los transeúntes que iban y venían indiferentes a la realidad de esas paredes. Me senté en el borde de la terraza y miré a lo lejos, miré dentro de mí y fuera de estos muros. Me pregunté cuántas personas, en ese momento, estarían comiendo cómodamente en sus hogares, cuántos estarían abrazando a sus hijos y cuántos discutiendo por el recibo de la luz o aguardando el momento exacto de salir de sus trabajos. ¿Qué estaría haciendo Cony? Por su cabeza no podría pasar, ni en el más remoto de los sueños, lo que yo estaba a punto de hacer. ¿Estaría dormida? Imaginé su cuerpo suave y delicioso abrazado por las poco discretas pijamas que le gustaba usar; los encajes que bordeaban el límite perfecto de sus nalgas y de su espalda descubierta, insinuante y perfecta; las tiras del camisón, siempre a punto de caer pero sostenidas por sus hombros; su maravilloso olor a lluvia cuando salía de la ducha; su cabello húmedo que goteaba libremente sobre cada forma de su cuerpo. Todo marcaba la ruta que después yo seguiría con mi boca, mi lengua y mis manos y dibujaba, con deleite y amor, su forma en mi memoria.

A la una y treinta de la madrugada llegaron las primeras camionetas de los periodistas. El revuelo fue total y nosotros nerviosos caminábamos de un lado a otro. De los vehículos sacaron cámaras, micrófonos, aparatos para apoyar las cámaras y un número infinito de cables que parecían serpientes interminables, enroscadas unas con otras. A la cabeza de todo ese ejército de periodistas venía uno de nombre Pedro Andrés Soto. Fue muy fácil identificar que él era el líder. Los líderes siempre tienen una actitud de superioridad: una especie de aura que hace que todos los demás se vean pequeños y opacados. Resultó ser el director y corresponsal del noticiero “Al día”. Este hombre y su equipo dieron inicio a su trabajo entrevistando a los reclusos que autorizamos su acceso a las terrazas. Desde el exterior de la cárcel las cámaras de otros medios hacían tomas de nuestras pancartas. En las cuales se podía leer: “Abajo la Ley 40”, “Seguimos siendo personas” y “Nos están matando”. Todas alusivas a la desobediencia civil.

Pasados unos minutos, tuve mi oportunidad y me acerqué a Pedro Andrés.

—Necesito hablar con usted. Le tengo una primicia que le va a encantar.

—Cuénteme, lo escucho.

—Mi nombre es Jorge Iván Gallego Marín. Me metieron treinta y cinco años de cárcel por un muerto que no es mío. Hoy me voy a lanzar de la terraza de la cárcel. Quiero que usted tenga la exclusiva de la toma, a cambio usted me entrevista después de que me tire y yo expongo mi caso frente a todo el país.

—¿Usted está loco? Si hace una joda como esa no lo voy a poder entrevistar porque se va a matar.

—Fresco, hermano. Yo fui policía y tengo el entrenamiento de las fuerzas especiales. Nosotros hacíamos esa clase de saltos como parte de las prácticas. Yo sé lo que voy a hacer, ya lo tengo todo medido. Usted sólo me tiene que prometer que me saca la entrevista al aire y yo le doy su exclusiva.

—Pues, si usted quiere yo le hago su toma, pero le aseguro que, cuando la vean en Bogotá, se van a dar cuenta de que está planeada y no la van a sacar al aire. Si quiere yo le hago una entrevista ahora mismo y la sacamos al aire por radio. ¿Le suena?

Acepté el ofrecimiento que me hizo, era algo. Le conté todo: lo injusto y oscuro que había sido mi proceso; los testigos que no me dejaron presentar y que sabían y podían dar pruebas de que, el día en que mataron al hombre por el que me acusaban, yo no me encontraba en el lugar del crimen y los alegatos que demostraban la dudosa credibilidad de la persona que me acusaba. En ese momento noté algo extraño: el malparido de Pedro Andrés se estaba riendo de mí. Descubrí que el cable del micrófono no estaba conectado y que todo era una burla de ese perro desgraciado. Pensé en meterle el micrófono por la boca y sacárselo por el culo, pero me calmé y me fui a patinar al patio donde me encontré con Vanegas, un terrorista guerrillero, y le conté todo lo que había pasado.

—¿Y qué está esperando, Gallego? ¿Cuánto lleva preso?

—Llevo diez meses.

—¿Y aún no sabe cómo son las vainas en la cárcel? Usted está jodido. Aquí nadie va a hacerle favores y menos un hijueputa periodista. A esos sólo les interesa la noticia y les importa un culo hacer justicia. Si usted quiere que lo escuchen: ¡hágase valer!, y no se le olvide que aquí no hay caciques, así es que no veo la razón por la que tenga que pedirle permiso a la mesa.

Vanegas tenía toda la razón de este mundo. Aquí uno está solo y así sale adelante o se muere. Me lancé como un rayo hacia la biblioteca donde estaba el periodista. No le di ni tiempo de reaccionar, le arrebaté el micrófono de la mano y le dije: